描くことは、「みる」こと。アート鑑賞手当で「藤田嗣治 絵画と写真」に行ってきました

こんにちは。デザイナーの風間です。

私たちの会社には、「アート鑑賞手当」という社内制度が存在します。

それは、「月5000円を上限として、鑑賞後ブログを書くことを条件に、スタッフのアート鑑賞(絵・音楽・映画・演劇・ダンス)を補助する」というもの。

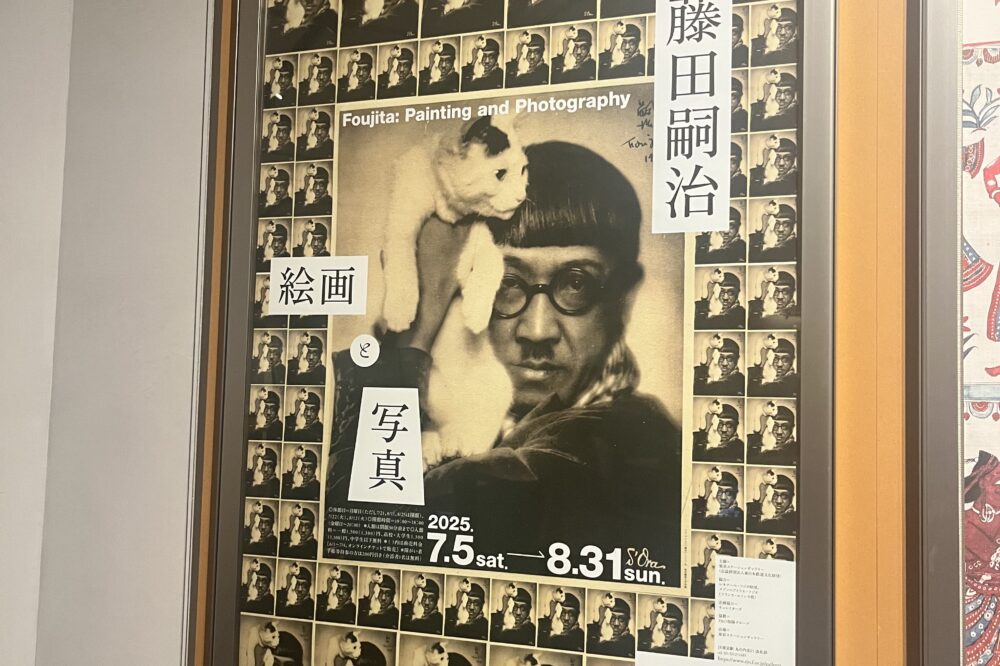

今回足を運んだのは、東京ステーションギャラリーで8月まで開催されていた、「藤田嗣治 絵画と写真」です。

おかっぱ頭に口髭、丸めがね──1920年代のフランスで活躍した画家、藤田嗣治

藤田嗣治 絵画と写真 リーフレットより

藤田嗣治(レオナール・フジタ、1886–1968)は、東京に生まれ、パリで活躍した洋画家。

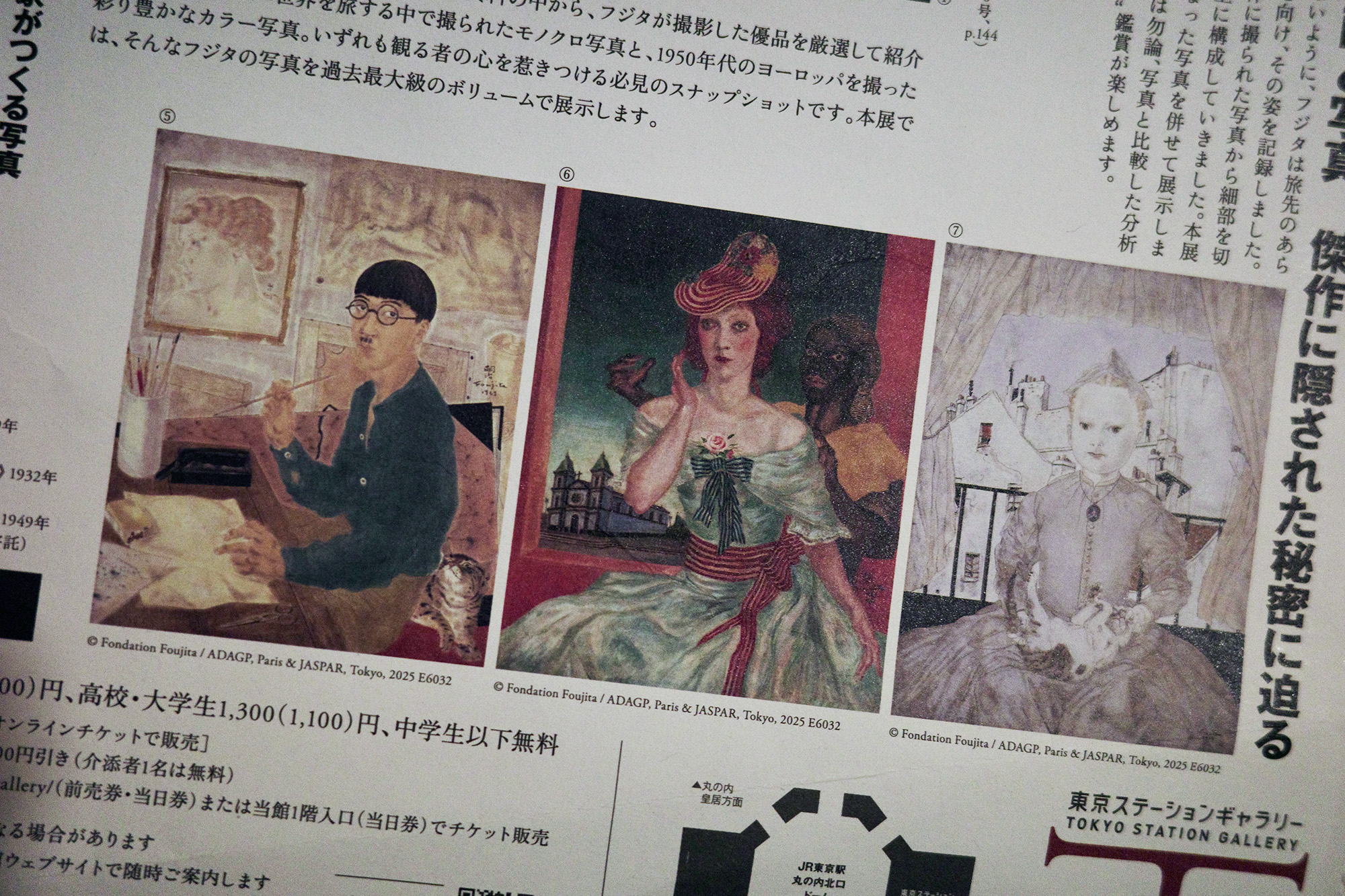

「乳白色の肌」と評される裸婦像や、猫を抱いた自画像で知られており、繊細な黒の輪郭線で対象を描く技法が有名です。

おかっぱ頭に口ひげ、丸眼鏡、ピアス、そしてタトゥーという当時の日本人としてはかなり個性的な容貌で、「FouFou (フーフー:お調子者)」という愛称で親しまれ、その人気ぶりは彼を模したマネキンが作られるほどでした。

「藤田嗣治 絵画と写真」はフジタの芸術を「写真」をキーワードに再考する展覧会。

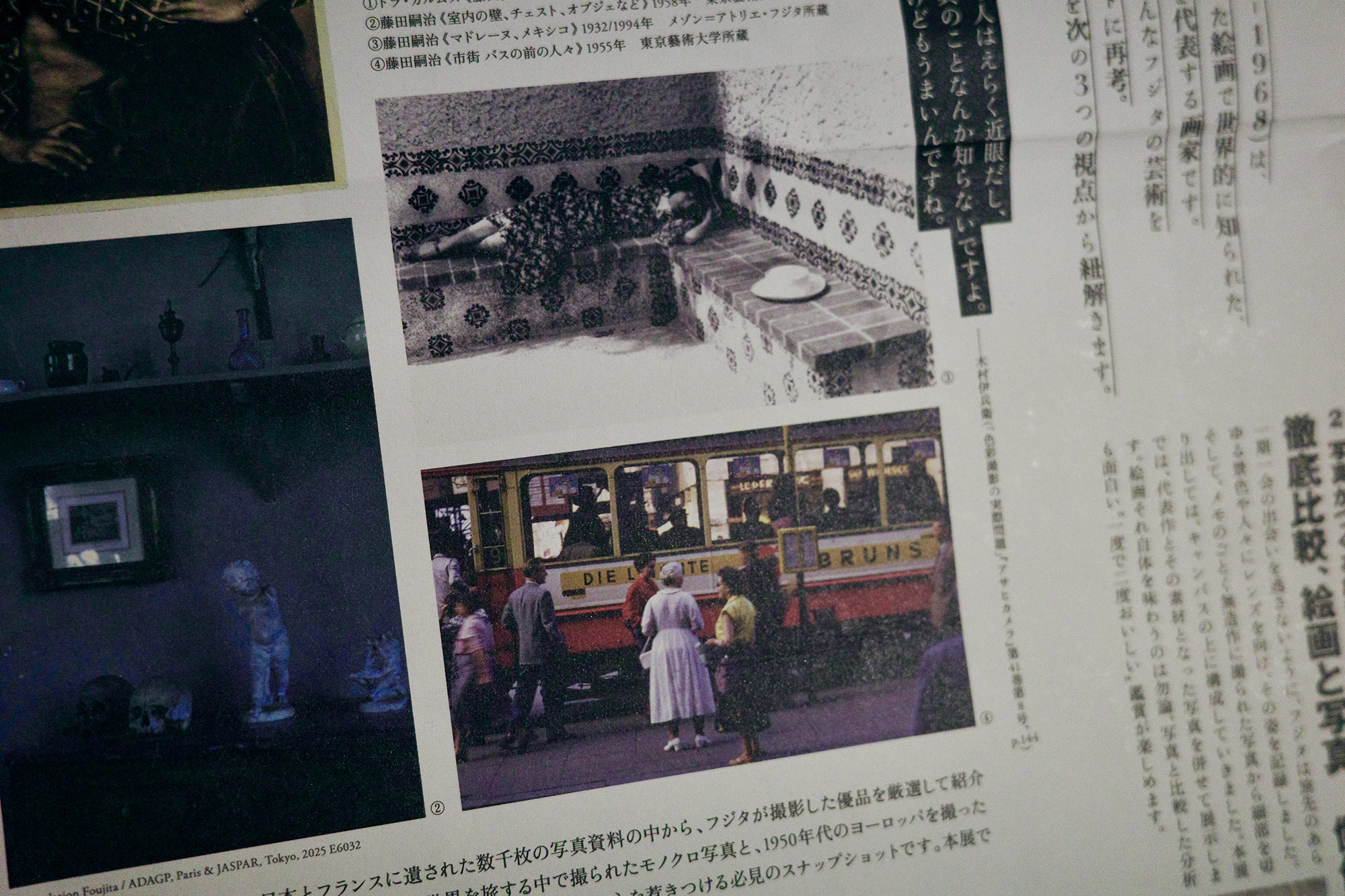

彼はライカなどの小型カメラを携えて旅をし、その写真を絵画の資料や構図の参考としても用いていました。

展覧会は「絵画と写真につくられた画家」「写真がつくる絵画」「画家がつくる写真」という三章構成。

描くこと、そして撮ること。ふたつの行為を行き来した「眼の軌跡」を追いかけた展示です。(参考:藤田嗣治 絵画と写真 画集・展覧会サイト)

藤田の「眼」が捉えていたもの

展覧会の内容以前に、まずは展覧会のキービジュアルにとても興味を惹かれました。

猫を抱えてこちらに視線を向けた肖像画がびっしりと一面に並んでいるデザインが彼らしく、誰もが思わず足をとめるような力があると思いました。

とはいえ私は彼の特別なファンではなく、むしろその個性が強いイメージに、理解しがたさのようなものも感じていました。

フラットな気持ちで展覧会に足を運んだ私が強く感じたのは、とてもシンプルに、土台がしっかりとした絵や写真の上手さ。

今までは描いているものや描き方に注目し、天才肌な印象でした。しかし、今回じっくりと一枚一枚を追いかけると、構図、描き込みのバランスもとても丁寧なのだと再認識しました。

フジタは自分が撮影した写真を、オリジナルから切り離して絵画に転用するために用いた。そうすることで彼の写真に対する姿勢は、友人であるアンリ・マティスのそれに近づく。マティスはこう言った。「画家の責務とは、写真が与えないものを与えることだ。」(引用:藤田嗣治 絵画と写真 画集)

彼は写真を芸術として発表してはいなかった様ですが、親しみや懐かしさを感じさせるもの、ハッとするもの、美しいものが数多く切り取られていました。

それでもあくまで写真は作品作りの中の一つの見るという段階だったらしいことに、一体この人はどんな風に世界を見ていたのだろうと、どれだけの試行回数があったのだろうと、途方もない気持ちになりました。

見る軌跡にフォーカスが当たっていたからこそ、今まで彼に感じていなかった泥くささのようなものを感じたのだと思います。

描くことは、「みる」こと。

「みる」をテーマにした展示だったこともあり、鑑賞中にふと、私が高校時代に絵を描いていた時のことを思い出しました。

それは、美術部の顧問の先生に「描くことはみること」と教えていただいたこと。

デッサンをするときは見るだけではなくて、モチーフを触ることも教わりました。描くよりも見る時間のほうが長い、ということも。

当時はその言葉の意味を理解していたつもりでしたが、この展示を見て、見ることを追求できていなかったと振り返りました。

よくみることは、未知の領域であったり、自分の苦手とも向き合う時間でもあると思います。

それも実力の内ですが、私はみることに対してどこかで面倒だとストップをかけたり、絵が上手な人の様には描けないという前提を持って、向き合っていたと思います。

大変恐れ多いですが、彼の作品を見て、軌跡を辿って、悔しい、という感情が湧き上がってきました。

みること自体はどんな人でもできるのではないか、と思うからです。

デザインにおいて、どんな仕事においても、ひいては人生において、自分の目で、頭で、心で、みることがとても大切だと感じています。

今できる私なりの精一杯の「みる」を、彼のように積み重ねていきたいと、大きな刺激を受けました。